Web3技術を活用した地方創生の取り組みが増えている。特に関係人口の行動が「見える化」でき、継続的な結びつきも生まれるNFTは、ふるさと納税に続く地域の新たな打ち手として注目が集まる。雇用創出、財源確保、伝統文化の継承、海外へのPRなど、様々な効果が期待できる地域のNFT活用。この分野に活路を見出し、挑戦を続ける人々がいる。今回、MetaStep(メタステップ)編集部は、北海道 中標津町、和歌山県 紀の川市で第1弾をリリースしたKDDIとSAGOJOが手掛ける「すごい地域NFT KIN-TOWN」の事例からNFT活用の今を追った。(文=MetaStep編集部)

北海道の東に位置する壮大な自然あふれる最果ての場所、北海道 中標津(なかしべつ)町。100年ほど前までは誰も住むことのない原野で、日本でも後発の開拓地と言われる場所だ。現在人口22,000人ほどの町で、今年新たに立ち上がったNFTが「最果ていきもの学校 漁師編」だ。

NFT購入者は、漁業の仕事や漁師の仕事や技術を学ぶオンライン講座を受講できるとともに、漁師がとったお魚が自宅に届いたり、漁師の船に乗れる特別な体験ができたりする。NFTと漁業という意外な組み合わせだが、売れ行きは好調。2024年6月上旬現在、ほぼ完売に近い状況だ。

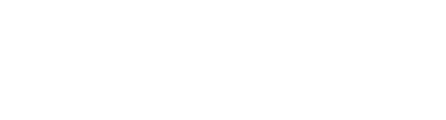

場所は変わって、和歌山県 紀の川市。和歌山県の北部にあるエリアで、人口およそ6万人。東西に市名の由来でもある紀の川が流れ、みかん、柿、デコポン、桃、キウィなど四季折々の果物が収穫できる全国有数の果物産地だ。そんな中で、紀の川市の藤井エリアは大規模農家が少なく、多種類の果物をそれぞれ小規模で生産している。そのため、未利用品やC品の発生によるフードロス問題が地域の社会課題となっていた。

こうした背景のもと、立ち上がったNFTが「くだものおすそわけパスポート」だ。

NFTを購入すると、形が不揃いなだけで流通に出回らない未利用品果物のおすそわけを受ける権利(北海道・沖縄・離島を除く国内発送限定)を得ることができる。また、知人におすそわけを送る権利や子供たちにおすそわけをプレゼントする権利も選択することができることも特徴だ。

NFTを購入すると、形が不揃いなだけで流通に出回らない未利用品果物のおすそわけを受ける権利(北海道・沖縄・離島を除く国内発送限定)を得ることができる。また、知人におすそわけを送る権利や子供たちにおすそわけをプレゼントする権利も選択することができることも特徴だ。

紀の川の「バーチャルご近所(ネイバーズ)」になれる権利も得ることができ、ふるさと納税のように買って終わりではなく、継続的に紀の川の農家の方とつながりを持ち続けられることも、NFTらしい枠組みで、こちらもまもなく完売を迎える(2024年6月上旬現在)。< NFTの特徴を生かし、関係人口の創出に取り組むこれらプロジェクトの名は『すごい地域NFT「KIN-TOWN(キントウン)」』。仕掛けているのが、旅や地域貢献に関心の高い方をマッチングさせるプラットフォームを運営するSAGOJO(サゴジョー)、そしてメタバース・Web3サービス『αU(アルファーユー)』を展開するKDDI株式会社だ。

SAGOJOの共同創業者で事業開発を担当するスガ タカシ氏は、「元々、本プロジェクトは、KDDIで地域課題解決に取り組むチームの皆さんとのご縁から始まりました。地域創生に関する別プロジェクトでご一緒していたのですが、2023年春頃、NFTが地域の関係人口を創出するきっかけになるのではないかと、KDDIさんからお題を頂いたことが発端です。当時は、まだ私自身NFTの知識がそこまでなかったので、手探り状態で始めたのが正直なところです」と本音を語ってくれた。

プロジェクトを共創したKDDI経営戦略本部 地域共創推進部 事業推進1G 藤田 顕吾氏は、当時をこう振り返る。「我々のチームは、地域共創にまつわる様々な取り組みをしていますが、ちょうどこの頃、KDDIでもNFTを活用したプロジェクトが少しずつ増えてきたころでした。関係人口の創出はもちろん、地域の方々に自分たちの魅力を再発見していただくことも、地域を盛り上げるための大事な点で、そういった視点でもNFTの持つポテンシャルが高いと考えていました。地域や旅人とのつながりをお持ちだったSAGOJOさんにNFTとの相性の良さや可能性を感じ、お題を出させて頂きました(笑)」

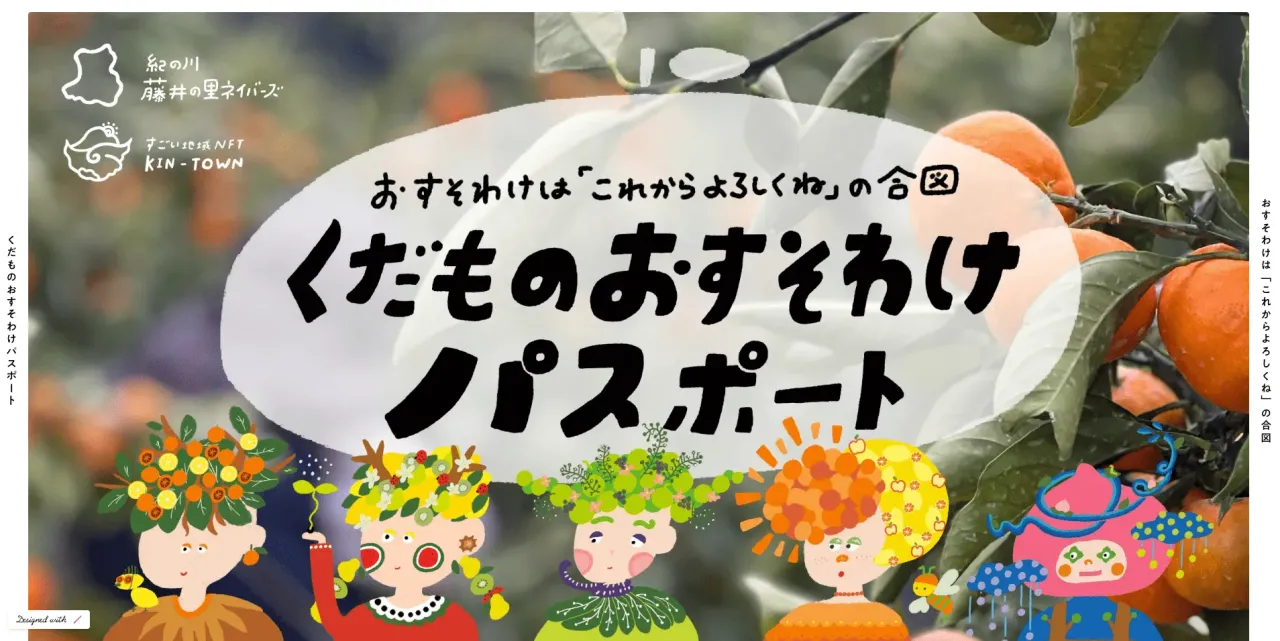

KDDIが目指す地域共創の全体像。防災・インフラから交通・環境まで幅広いテーマに向き合っている

KDDIが目指す地域共創の全体像。防災・インフラから交通・環境まで幅広いテーマに向き合っている

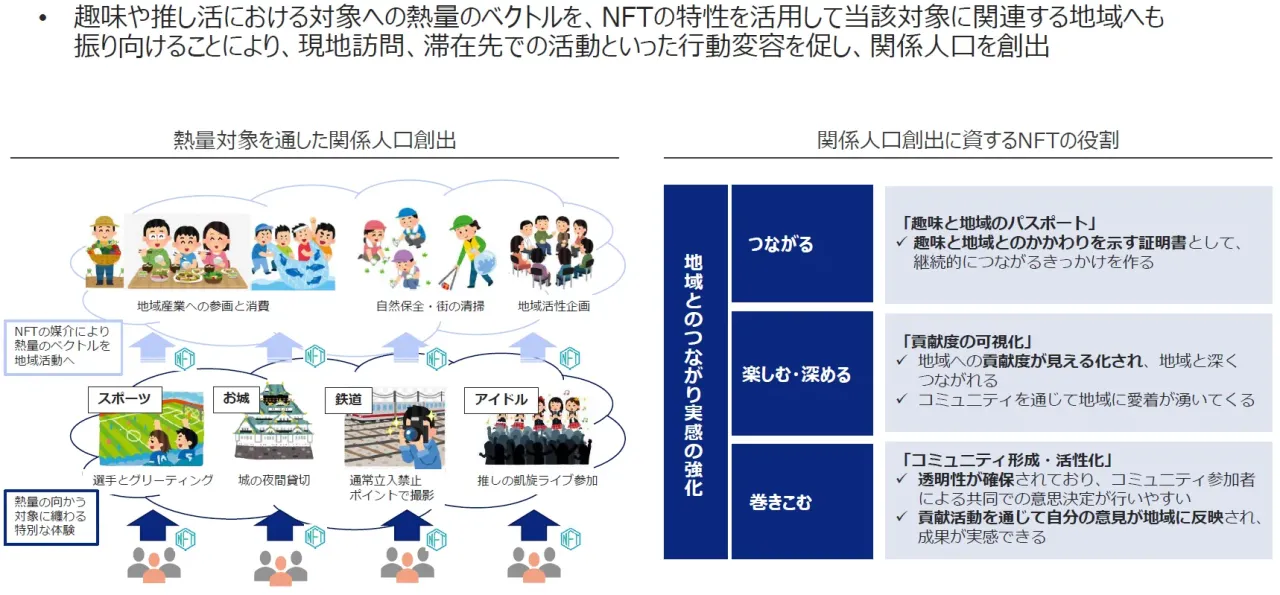

「当社ではNFTを活用した様々な取り組みを行っていますが、例えば「アイドル×NFT」でツアーをする企画などは大盛況ですし、人気クリエイターとコラボしたNFTも驚くほど売れています。発売してすぐに完売する企画もあり、NFTが当たり前になりつつあることを感じています。私たちは、NFTを活用することで、こうした趣味や推し活における熱量を、地域にも向けて頂けるのではないか、と考えています。『つながる』『楽しむ・深まる』『巻き込む』の点で、地域とのつながり実感が強化され、結果として関係人口が創出できるのではないかと」(藤田氏)

KDDIが「地域共創×NFT」で目指す姿。NFTと地域での特別な体験を組み合わせることで、現地訪問や滞在先への活動といった行動変容を起こすものだ

KDDIが「地域共創×NFT」で目指す姿。NFTと地域での特別な体験を組み合わせることで、現地訪問や滞在先への活動といった行動変容を起こすものだ

「旅×シゴト」という新しい生き方

すごい地域NFT「KIN-TOWN」の全貌に迫る前に、プロジェクトを手掛けるSAGOJOのユニークなビジネスモデルについて紹介しよう。SAGOJO「すべての人を旅人化する」をコンセプトに、単なる観光以上の旅体験の提供を通じて、旅人と地域の新しい関係性をつくっている。

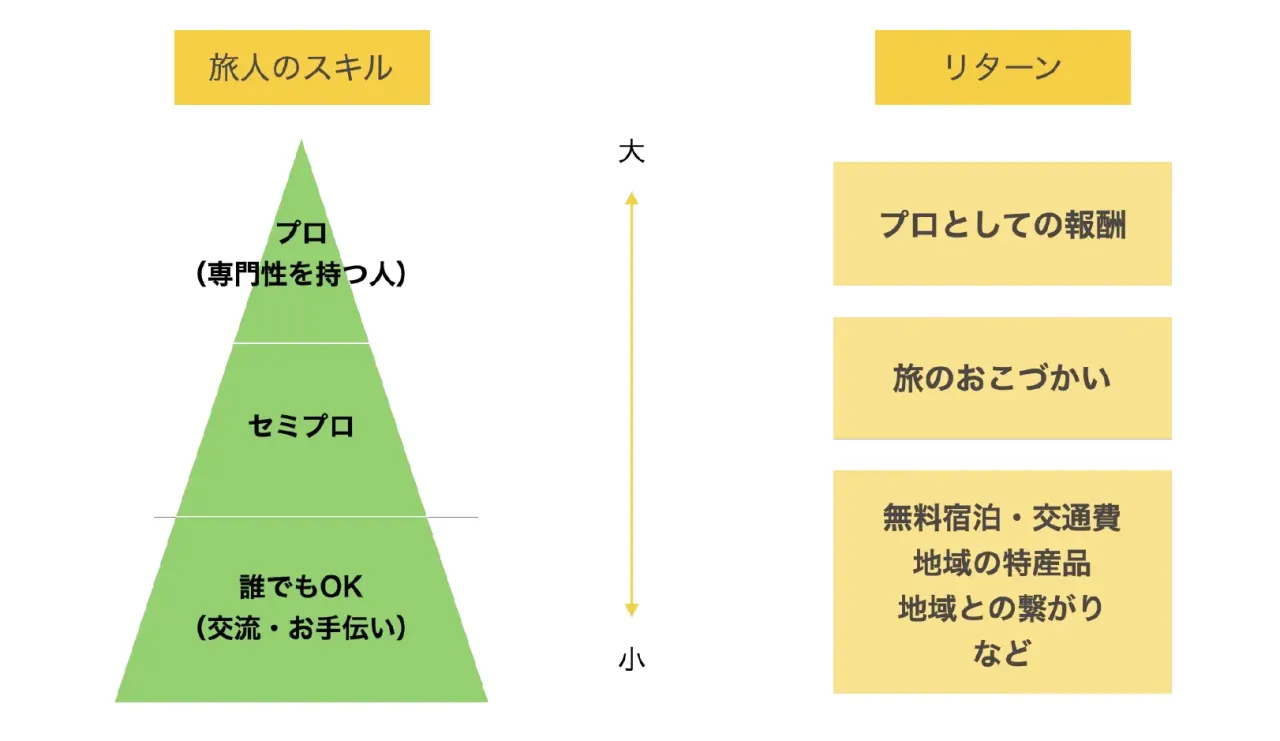

事業の軸となるのが、「旅行・地域貢献」に関心の高い副業/複業人材と、全国の地域の依頼主をマッチングする「SAGOJO」というプラットフォーム。登録する会員は、活躍の場を首都圏以外にも広げているフリーランスや、週末や長期休暇ごとに旅に出かけるパラレルワーカーなどで、現在の登録者がおよそ28,000人。年齢層も16歳から75歳と幅が広い。登録者は旅に対するモチベーションとスキルが高く、「旅×シゴト」という新しい生き方が実現できると、SAGOJOへの満足度が高い。

登録者27,000人を抱えるすごい旅人求人サイト「SAGOJO」のホームページ

登録者27,000人を抱えるすごい旅人求人サイト「SAGOJO」のホームページ

年間200件以上、全国40都道府県以上の自治体・企業の案件が発生しているが、応募倍率も5倍を超え、単なる消費としての観光から、創造する旅を実現する新たなモデルの一つとなっている。

「〇〇エリアの写真を撮ってきてほしい」など、全国から集まるお困りごとは多種多様だ

「〇〇エリアの写真を撮ってきてほしい」など、全国から集まるお困りごとは多種多様だ

「SAGOJO」に登録する「旅人」はスキルに応じて、様々なリターンを得ることができる

「SAGOJO」に登録する「旅人」はスキルに応じて、様々なリターンを得ることができる

5倍を超える倍率に漏れてしまう会員も増えてくる中で、機会損失を減らすための新たな取り組みにも着手。旅人が全国の拠点に無料で宿泊できる代わりに、利用者が地域での「ミッション」に取り組み、地域コミュニティに加わることができるTENJIKU(テンジク)や、地域で学べる体験プログラムを旅人向けに販売する「SAGOJOスクール」など、「SAGOJO」を起点にした取り組みが広がっている。

地域の関係人口拡大と経済循環を目指し、様々なプロジェクトに広がりをみせている

地域の関係人口拡大と経済循環を目指し、様々なプロジェクトに広がりをみせている

持続可能なNFTプロジェクトのために大切にしたこと

すごい地域NFT「KIN-TOWN」は、前述の「SAGOJOスクール」のプロジェクトの一環としてスタートしたという。

「プロジェクトを行う上で、『持続可能性』を最初の設計から意識しました。持続可能な取り組みにするために必要なのは、地域に関わる意欲のあるコミュニティ。いかにコミュニティをつくり、継続性あるプロジェクトにするかを第一に考え、企画を組み立てていきました。まず場所選びですが、今回は初めての取り組みということもあり、元々SAGOJOでつながりのある地域のうちNFTに興味を持ってくれていた地域の関係者に声をかけました。

「プロジェクトを行う上で、『持続可能性』を最初の設計から意識しました。持続可能な取り組みにするために必要なのは、地域に関わる意欲のあるコミュニティ。いかにコミュニティをつくり、継続性あるプロジェクトにするかを第一に考え、企画を組み立てていきました。まず場所選びですが、今回は初めての取り組みということもあり、元々SAGOJOでつながりのある地域のうちNFTに興味を持ってくれていた地域の関係者に声をかけました。

NFTそのものの仕組みへの理解や自治体との連携も大切ですが、プロジェクトの成否を分けるのは、生産者さんなど、参加する地域の方を巻き込んでいただくハブ役の方の熱量に他なりません。中標津町のプロジェクトには、地元でコワーキングスペースを運営する久保竜太郎さんに、紀の川市のプロジェクトでは、地域で農家さんと一緒に体験や特産品開発を手掛ける二瓶さんに初期の段階から参画頂きました。久保さんも二瓶さんも、地域愛が強く、地域の生産者さんとの関係性が強く、プロジェクトへの熱量も高い。地域を知り、NFTへの関心も高く、新しい取り組みへも意欲的。こうした方が仲間にいるだけで、鬼に金棒です。最終的に、熱量あるメンバーが集まった中標津町、紀の川市の2か所で同時にプロジェクトを立ち上げることになりました。

『地域NFTプロデュース講座』と呼ばれる勉強会をオンラインで開催し、コミュニケーションを深めていきましたが、体制づくりも工夫しました。私がメンターとして参画するのはもちろん、演出家・脚本家の舘そらみさんにプロジェクト推進とクリエイティブ面のリーダーを担っていただいたり、久保さん・二瓶さんのように熱量ある地域の方に発言を促したりしながら、コミュニティの熱量を高めました。これが本当に大事。SAGOJOスクールへの参加は、旅好き、NFTへの関心など入り口はバラバラですが、参加するコミュニティに熱量があることで、どんどん皆さん『自分事化』し、プロジェクトに魂が宿っていくことが実感できます。

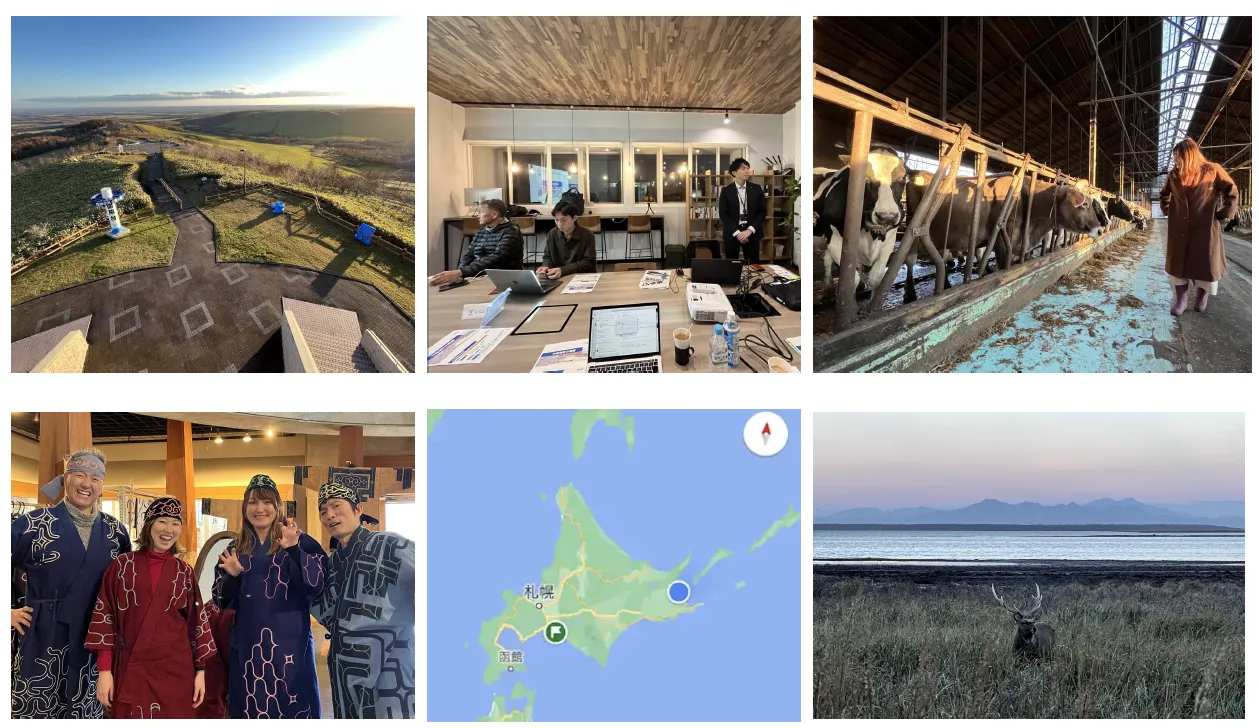

もう1つ大事なのが、地元への訪問と地域の方との交流。今回のプロジェクトでは、中標津町、紀の川市それぞれの場所で現地ツアーも開催。

現地の関係者と直接交流しながらイメージも深め、それぞれの地域の食と環境にまつわる課題・掘り起こしを行いました。NFTのアイデアブレストやワークショップもとても白熱しました」(スガ氏)

現地の関係者と直接交流しながらイメージも深め、それぞれの地域の食と環境にまつわる課題・掘り起こしを行いました。NFTのアイデアブレストやワークショップもとても白熱しました」(スガ氏)

プロジェクトを進めた地域においても、当初、農家や漁業関係者のNFTへの認知や理解は薄かったと語るスガ氏。ただ、NFTをきっかけに地域を盛り上げようとするコミュニティの熱量は確かに地元の皆さんに届き、形となっている。

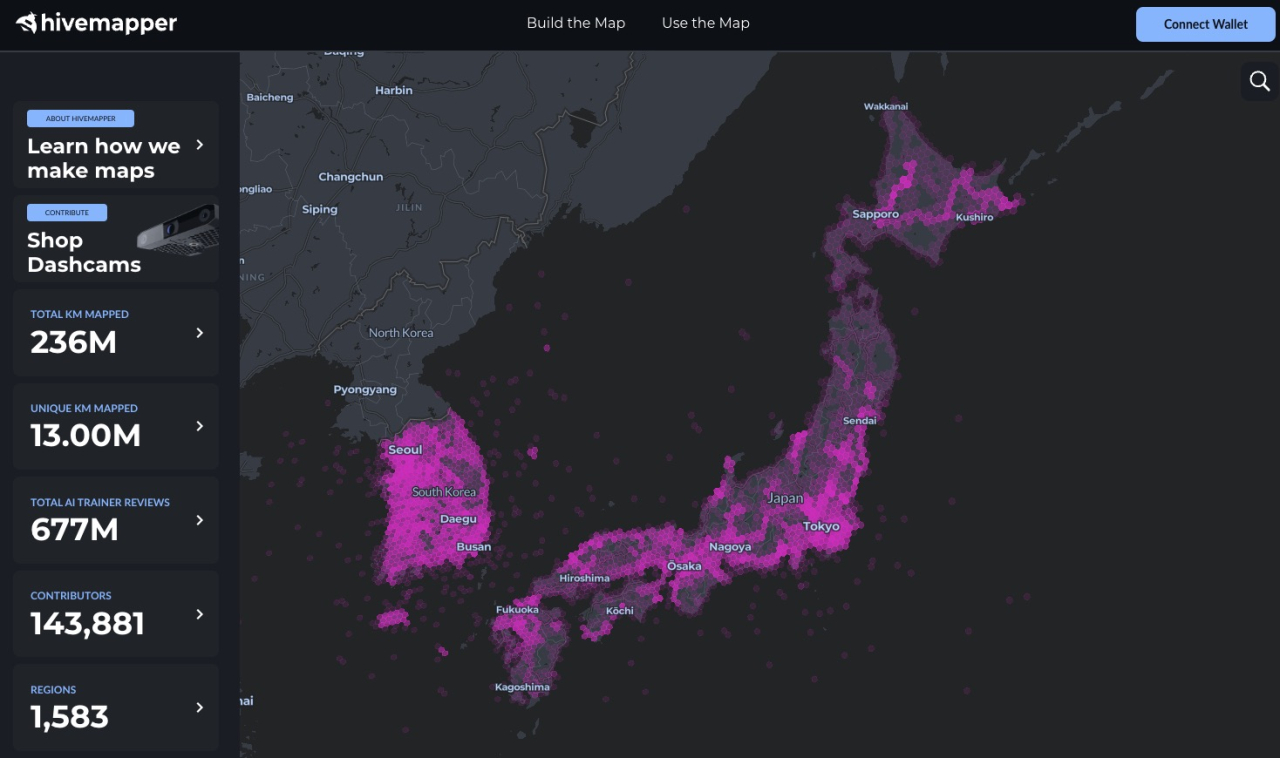

裾野を広げるには環境選びも重要

編集部が次に気になったテーマが、NFTの売買や暗号資産のやり取りという障壁をどう乗り越えたのかという点。今回、NFTを購入するマーケットプレイスには、KDDIが提供する「αU wallet(NFTや暗号資産の管理をするお財布)」、「αU market(NFTが購入できるマーケットプレイス)」が活用されたという。

同社で、「αU market」を活用した事業開発を手掛ける事業創造本部 Web3推進部1G 兼 LX戦略部3G 青木 里帆氏は、「今回のような、NFTの地域での活用においては、初めてNFTや暗号資産に触れる方も多い。『αU wallet』『αU market』は、暗号資産についての知識がなくても、クレジットカードで購入ができますし、使い方もとてもシンプル。安心してNFTプロジェクトを実現できる環境を整えています。実際、すごい地域NFT「KIN-TOWN」で初めてNFTを購入した方も多くいらっしゃったことは嬉しかったですね」と、プロジェクトにおけるプラットフォームの重要性を語った。

「2023年頃から、NFT関連のプロジェクトが続々立ち上がってきましたが、当初はNFTに熱狂的な皆さんが好むクリエイターのNFTアート作品の販売や、ブロックチェーンゲーム関連、タレントやアーティストのNFTのプロジェクトなどが多かった。弊社の中では、お魚やくだものがユーティリティーのひとつになっているNFTプロジェクトは新しく異質な存在でかつ分かりやすいということで、良い意味で話題になりました」(青木)

「NFT売買がスムーズにできるプラットフォームの進化なくては、裾野も広がらないですから、αUの存在はありがたかった。ちなみに、NFTを購入した方々限定でLINEグループを作ってみたのですが、そのコミュニティがとにかく活況。NFTの売買を超え、直接コミュニティから果物の売買が実現していたりなんかして。本当はNFTにしっかり記録も残していきたいですが、それは次の課題ですかね(笑)ただ、こうしたやり取りが日々自然発生的に起こっているのを見ると、やって良かったと思えますし、とても嬉しい瞬間ですね」(スガ氏)

今回の取材は、初回プロジェクトの最中に行われたが、最後にスガ氏は、今後の展望について熱く語ってくれた。

「まだ終わっていませんが、初回の取り組みで、すでに反省点も、次に生かしたい点もたくさんあります。でも本当にチャレンジしてよかったし、次はもっと良いものになる。すごい地域NFT「KIN-TOWN」が、今後地域にとって、当たり前の存在となり、継続的に経済効果を生むプロジェクトになっていけばと思っています。地域のご事情で仮にそうならなかったとしても、今回のプロジェクトが地域にとって新たな成功体験として記憶に残り、次のチャレンジに挑むためのきっかけになれば、これ程嬉しいことはありません。

MetaStep読者の皆さんの想像の通り、地域は課題であふれています。ただ、それ以上に、その土地ならではの魅力的な財産がありますし、何より地域に住む素敵な人たちがいます。

NFTを購入するお立場でも、プロジェクトをつくる側でも、どのような形でも構いません。人生を楽しむエッセンスに、どこかの地域と関係を作ってみませんか?」

終わりに

今回取材は、KDDIの本社会議室で行われましたが、最後は会議室の時間も超過し、2時間以上にわたり語り合う笑顔溢れる取材となりました。KDDIの広報ご担当に「こんなに笑う現場は本当に珍しいです」と感想を頂き、素直に嬉しかったです(長時間にわたり、ありがとうございました)

地域の課題に取り組む方々は、人間味のある熱い方が多いと思っていましたが、まさに今回の取材現場は「熱量の集まり」そのものでした。熱量と聞くと、ややもすれば精神論のようにも捉えられますが、Web3技術を活用し、プロジェクトを丁寧に設計することで、熱量が全国へ伝播し、増幅していくように感じました。

まだまだ日本の地域の可能性は無限大! すごい地域NFT「KIN-TOWN」が掲げる「遠くの街が“近く”なり、新たな地域との可能性を」も、近い将来必ずや実現することでしょう。